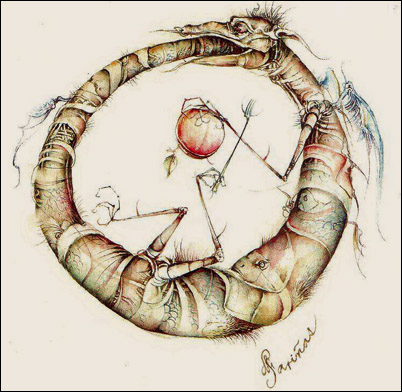

Croquis absoluto

José Luis Fariñas, s. t., acuarela, 1997

…y la floresta debe embalsamar…

Vincent van Gogh

Palomas desamparadas,

pálidas costureras de los caminos de ceniza,

giran entre las parvas de heno,

las iglesias a oscuras y los molinos,

tras el pan moribundo de un semidorado terror,

cercado por el bullicio del mercado de papas

o los guardabarreras que levantan desde sus confines,

como anunciando el vasto triunfo del otoño,

las banderitas rojas del atardecer.

Y a lo lejos, aparentemente libre

—aprisionado entre dos alas y el cielo—,

un único pájaro marino que cae hacia arriba

hiriendo —completando— el limpio gris del mar.

Una voz extraña, que sale a la deriva

como un sordo disparo, grita sobre el trigal,

levantando nubes de córvidos:

No hay una sola cuestión de la luz

que no se resuelva con el buen uso de las sombras.

Prosigue la lluvia fría, fuera y dentro.

A lo lejos Paris se muere

con su gran corazón forastero

—húmedo fuego de espectro—

y sus zapatos viejos de reina perdida.

Las estrellas arrasan con todo,

regurgitando el barro alucinado y la blancura

de cada infierno, mientras todos se levantan

para sucumbir de nuevo

en una pérfida, sagrada, tranquilidad

color gris esmeralda.

De la casa del carbonero

solo se puede salir muy limpio;

no es posible respirar, ni dar un paso

sin tropezar con ropa recién lavada

y manchas movedizas, vivientes casi,

en el aire, en las paredes, techos y cerámicas,

—pero en el alma, más que nada—-,

girando entre los cipreses y los caminos,

negros como perpetuos canales nocturnos

que a duras penas se desvían

hacia el chispazo de la misa.

Los manzanos inclinados, si pudieran, se arrodillasen

bajo el soplo de las almas locales

que apenas pueden levitar entre los pesados paños blancos

y los tejados cortantes de La Haya.

Así de hondo en la turba del tiempo

(monstruos por dentro y por fuera),

Vincent se dispone —ya está la marca atravesando

su ligera camisa de campo—

a reconstruir los caminos del día y de la noche,

con el más sencillo y gastado

lápiz de carpintero.